Cioran : martyr ou bourreau ?

Réflexions sur le renversant faux-pas d'un politicien libéral

par José Javier ESPARZA

Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen !

Le renversant faux-pas du politicien libéral

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier « El aciago domingo » (il se réfère peut-être à « El aciago Demiurgo », Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier « El aciago domingo » (il se réfère peut-être à « El aciago Demiurgo », Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.

Le raisonnement de Bemaldo de Quirós n'est pas habituel. Peut-être plus accoutumé au tissu grossier des discours économistes qu'aux subtilités et aux clairs-obscurs de la pensée philosophique, le madrilène libéral confond tout avec tout pour élaborer vaille que vaille la réflexion suivante (qui n'est pas toujours explicite) dans son article : 1) le phénomène du populisme xénophobe devient à la mode (?) en France ; 2) en réalité, il y a plus important que cette vague politique immédiatement perceptible : l'existence en coulisse de penseurs comme Montherlant ou Alain de Benotst qui défendent des idées anti-chrétiennes et « aristocratisantes » ; 3) or, de Benoist « copie Cioran » ; et Savater aurait sa part de responsabilités dans la popularisation de Cioran en Espagne ; 4) ces auteurs s'appuient sur les thèses des historiens révisionnistes (?) qui nient l'holocauste juif (des références, svp...) ; 5) comme on ne peut plus défendre aujourd'hui une xénophobie antijuive, on prêche pour une xénophobie anti-africaine, et nous voici revenus à Le Pen, la boucle est bouclée. Naturellement, Bemaldo de Quirós n'écrit pas « Cioran est fasciste » mais son discours implicite est transparent lorsqu'il dit que de Benoist (qui, par conséquent, serait aussi « fasciste ») copie Cioran.

Si nous devions juger la pensée libérale en nous basant sur des opinions comme celle-là, nous devrions conclure que le libéralisme espagnol ne peut générer qu'une pensée malade, peureuse et hystérique devant tout ce qui s'oppose à l'empire du burger et de Superman. En effet, ni de Benoist ni Savater ni probablement Cioran, ne sont d'accord avec l'empire du dollar. Mais ce n'est pas une raison pour les prendre pour des confrères en conspiration et, moins encore, d'en faire les maîtres occultes de Le Pen qui, lui, par contre, ne manifeste guère son désaccord à l'égard de la domination du dollar, du nationalisme jacobin, du christianisme à la française et de Superman.

Le bourreau

Mais la question que pose directement l'article de notre libéral madrilène n'est pas aussi intéressante que la question de fond de tout ce problème : qu'est-ce qui les irrite ? Qu'est ce qui les rend nerveux ? Qu'est ce qui les dérange tant dans le discours de Cioran, eux, les défenseurs du statu quo ?

Il ne s'agit pas ici de défendre Cioran. Dans un article consacré au philosophe roumain, Savater écrivait : « Comment défendre les idées d'une personne qui soutient que s'accrocher à une idée, c'est se construire un échafaud dans le cœur, de celui qui défend les droits de la divagation contre les certitudes du système et propose comme unique fondement de ses opinions, l'humour momentané et spontané qui les suscite ? » (3). Non, Cioran est drôlement indéfendable. Et c'est sa première grande vertu, sa première grande opposition à l'ordre qui juge tout selon que c'est bon ou mauvais pour le futur historique (et hypothéqué) de l'ordre libéral.

C'est probablement bien malgré lui qu'Emil Cioran se mue en bourreau cruel du système qui l'entoure. Il ne pouvait en être autrement. Le courageux apatride roumain vit dans une civilisation qui adore l'homme, qui idôlatre le sens de l'histoire, qui s'enfonce confortablement dans le coussin de l'Occident.

Cioran méprise l'homme, l'histoire et l'Occident. Voilà ses trois péchés capitaux.

L’avenir du cyanure

« L'homme sécrète du désastre » écrit Cioran, et il affirme « Je crois au salut de l'humanité, à l'avenir du cyanure… » (4). Le mépris de l'humain, la conviction que l'homme, cette « unité de désastre » (5), a déjà donné le « meilleur » de lui-même, voilà une constante qui se répète de manière insistante dans l'œuvre de Cioran. « Engagé hors de ses voies, hors de ses instincts – écrit-il dans le Précis de décomposition –, l'homme a fini dans une impasse. Il a brûlé les étapes... pour rattraper sa fin ; animal sans avenir, il s'est enlisé dans son idéal, il s'est perdu à son propre jeu. Pour avoir voulu se dépasser sans cesse, il s’est figé ; et il ne lui reste comme resource que de récapituler ses folies, de les expier et d'en faire encore quelques autres » (6). Dans Valéry face à ses idoles (1970), il insiste : « Quand l'homme aura atteint le but qu'il s'est assigné : asservir la Création – il sera complètement vide : dieu et fantôme » (7). « Il n'est absolument pas nécessaire d'être prophète – écrit-il ailleurs – pour discerner clairement que l'homme a déjà épuisé le meilleur de lui-même, qu'il est en train de perdre sa contenance, s'il ne l'a déjà pas perdue » (8). L'humanité, par ses propres mérites, est « éjectée enfin de l'histoire » (9).

Histoire : banalité et apocalypse

La passion moderne pour l'histoire est précisément une autre des cibles préférées de Cioran. Pour lui, l'histoire est un « mélange indécent de banalité et d'apocalypse » (10). Le progrès et la modernité, formes de civilisation construites sur le culte de l'histoire et de sa contemplation utopique dans l'attente d'une fin heureuse, sont autant de bourbiers où naufrage la consternante espérance humaine. « Tout pas en avant – écrit Cioran –, toute forme de dynamisme comporte quelque chose de satanique : le "progrès" est l'équivalent moderne de la Chute, la version profane de la condamnation » (11). La même logique de la chute obscurcit le fantôme de la modernité : « être moderne, c'est bricoler dans l'Incurable » (12). Inéluctabilité de la marche de l'histoire ?

« Quiconque, par distraction ou incompétence, arrête tant soit peu l'humanité dans sa marche, en est le bienfaiteur » (13), affirme Cioran, en lançant un voile de terreur sur les consciences de ceux qui croyaient avoir construit la meilleure civilisation qui ait jamais existé sur terre.

Le spectre de l'Occident

Cette civilisation, c'est l'Occident, « un possible sans lendemain » (14), une civilisation née sur les dogmes de l'humanisme et de l'historicisme. Tous deux nous apparaissent aujourd'hui comme de vieux squelettes décharnés. « Les vérités de l'humanisme – dit Cioran –, la confiance en l'homme et le reste, n'ont encore qu'une vigueur de fictions, qu'une prospérité d'ombres. L'Occident était ces vérités : il n'est plus que ces fictions, que ces ombres. Aussi démuni qu'elles, il ne lui est pas donné de les vérifier. Il les traîne, les expose mais ne les impose plus ; elles ont cessé d'être menaçantes. Aussi, ceux qui s'accrochent à l'humanisme se servent-ils d'un vocable exténué, sans support affectif, d'un vocable spectral » (15). Image de ce spectre : l'homme occidental, un homme tourmenté, qui « fait penser à un héros dostoïevskien qui aurait un compte en banque » (16). De la même façon, tous les philosophes utopiques qui prétendirent trouver dans l'histoire un sens positif, une direction linéaire vers le meilleur, périssent : « Il y a plus d'honnêteté et de rigueur dans les sciences occultes que dans les philosophies qui assignent un "sens" à l'histoire » (17) ; le matérialisme historique ne suppose pas en réalité un changement qualitatif quant à la providence divine : « c'est changer simplement de providentialisme » (18).

L'Occident meurt, installée à cheval sur ces deux spectres. « C'est en vain que l'Occident se cherche une forme d'agonie digne de son passé » (19) ; mais personne n'a intérêt à s'éveiller : « l'Europe, indifférente à ceux qui vaticinent, persévère allègrement dans son agonie ; agonie si obstinée et durable qu'elle équivaut peut-être à une nouvelle vie » (20).

Cette féroce réalité que Cioran nous dévoile dans l'Occident contemporain, éclaire d'une nouvelle lumière des aspects plus quotidiens comme celui du colonialisme occidental dans ce qu'on appelle le Tiers Monde : « L'intérêt que le civilisé porte aux peuples dits arriérés est des plus suspects. Inapte à se supporter davantage, il s'emploie à se décharger sur eux du surplus des maux qui l'accablent, il les engage à goûter à ses misères, il les conjure d'affronter un destin qu'il ne peut plus braver seul » (21).

On comprend que, considérée de manière superficielle, cette thèse de Cioran puisse rappeler des filons bien précis de la pensée « réactionnaire » ou « traditionnelle ». En effet, il connaît les mystiques et se méfie des utopies ; il pense que l'homme est plus un animal qu'un saint, mais il croit que le théologien nous comprend mieux que le zoologiste ; on pourrait donc le considérer comme un de Maistre tourmenté et faible (au sens postmoderne de l'expression). Il contribue également à la confusion quand il écrit : « Tout semble admirable et tout est faux dans la vision utopique ; tout est exécrable, et tout a l’air vrai, dans les constatations des réactionnaires » (Essai sur la pensée réactionnaire) ; et quand il voit dans la politique « la malédiction par excellence d'un singe mégalomane » (Ibid.).

Mais il faut laisser cette impression immédiatement de côté si nous voulons comprendre le reste de la férocité cioranesque. Cioran est, en effet, un bourreau aux yeux du troupeau occidental, et d'une certaine façon, un « réactionnaire » au sens pur du terme, cependant toute sa violence ne provient pas d'une foi, elle est le résultat d'une immense déception, d'une condition angoissante, celle de l'« arrêté » à perpétuité au-dessus de l'abîme du monde. Dans cette perspective, Cioran n'est plus un bourreau, mais un martyr ; dans ce cas, il faut écarter de ce terme tout ce qui pourrait nous suggérer héroïsme, ascèse et salut. Lui-même se définit comme « un parvenu de la névrose, un Job à la recherche d'une lèpre, un Bouddha de pacotille, un Scythe flemmard et fourvoyé ».

Entre le dilettantisme et la dynamite

Élément déterminant dans l'angoisse de Cioran : sa condition d'apatride. « Un penseur – écrit-il – s'enrichit de tout ce qui lui échappe, de tout ce qu'on lui dérobe : s’il vient à perdre sa patrie, quel aubaine ! » (22). Orphelin de son appartenance et d'un enracinement, Cioran ne doit défendre aucune vision du monde, aucun préjugé, aucune certitude. Savater a tort d'y voir une libération ; pour Cioran, oui, ça l'est, mais à un prix très élevé : le droit au Temps et à l'histoire : « Les autres tombent dans le temps ; je suis, moi, tombé du temps » (23).

Léger, détaché du temps et de l'espace, Cioran ne trouve pas d'appui non plus dans les idéologies. Ici aussi, après avoir connu la fascination des extrêmes, il s'est « arrêté quelque part entre le dilettantisme et la dynamite » (24). Ni Dieu ni vie n'existent dans cet endroit. La vie est une « combinaison de chimie et de stupeur » (25), qui fait de la leucémie « le jardin où fleurit Dieu ». (26). Quant à Dieu lui-même...

Face à l'orgueil divin

« L'odeur de la créature nous met sur la piste d'une divinité fétide » (27). Ce cruel aphorisme de Cioran peut résumer toute l'amertume de celui qui estime inconcevable une divinité seulement intelligible au départ de l'humain. Cioran se rebelle contre la bonté du créateur du mal : « L'idée de la culpabilité de Dieu n'est pas une idée gratuite, mais nécessaire et parfaitement compatible avec celle de sa toute-puissance : elle seule confère quelque intelligibilité au développement historique, à tout ce qu'il contient de monstrueux, d'insensé et de dérisoire. Attribuer à l'auteur du devenir la pureté et la bonté, c'est renoncer à comprendre la majorité des événements, et singulièrement le plus important : la Création » (28). Face à l'orgueil divin, Cioran n'hésite pas à s'inscrire sur les listes du diable : « J'ai eu beau fréquenter les mystiques, dans mon for intérieur j'ai toujours été du côté du Démon : ne pouvant pas l'égaler par la puissance, j'ai essayé de le valoir du moins par l’insolence, l’aigreur, l’arbitraire et le caprice » (29).

Et cependant celui qui croit voir en Cioran une nostalgie du sacré ne se trompe pas : « Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi ! » (30) ; il écrit et ajoute : « Si je croyais en Dieu, ma fatuité n'aurait pas de bornes : je me promènerais tout nu dans les rues... » (31). Nostalgie ou furie – chez Cioran, c'est la même chose – l'écueil divin est probablement la raison ultime de sa pensée, de son attitude devant la vie et de son attitude face à sa propre œuvre. Une œuvre à laquelle Cioran accorde une importance énorme, non à cause de son contenu mais à cause de son effet cathartique, de sa fonction matérialisatrice de la rébellion intime. Et c'est ici, dans cette révolte, que l'on doit s'installer pour comprendre Cioran, pour situer sa férocité et son désir délibéré du scandale.

Vengeance en paroles

Mais avant tout : devons-nous comprendre Cioran ? Il est difficile d'aborder avec bonne conscience l'épineux Roumain. Dans Syllogismes de l'amertume, il prévient les audacieux : « Tout commentaire d'une œuvre est mauvais ou inutile, car tout ce qui n'est pas direct est nul » (32). Et dans une lettre à Savater, il affirme à propos de Borgès une chose qui pourrait bien s'appliquer à lui-même : « À partir du moment où tout le monde le cite, on ne peut plus le citer, ou, si on le fait, on a l'impression de venir grossir la masse de ses "admirateurs", de ses ennemis » (33).

Faisons donc abstraction de la vantardise bien compréhensible de l'analyste, car nous ne pouvons éviter de commenter l'auteur. Et signalons, qu'en écrivant, Cioran se libère, se rebelle, se venge, se drogue ; c'est là la raison de son œuvre : « J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. L'expression est soulagement, revanche indirecte de celui qui ne peut digérer une honte et qui se rebelle en paroles contre ses semblables et contre soi. (…) Je n'ai pas écrit une seule ligne à ma température normale. (…) Écrire est une provocation, une vue heureusement fausse de la réalité qui nous place au-dessus de ce qui existe et de ce qui nous semble être. Concurrencer Dieu, le dépasser même par la seule vertu du langage, tel est l'exploit de l'écrivain, spécimen ambigu, déchiré et infatué qui, sorti de sa condition naturelle, s'est livré à un vertige superbe, déconcertant toujours, quelquefois odieux » (34).

En dernière extrémité, nous pourrions dire que Cioran écrit selon sa mauvaise humeur : « Je n'ai rien inventé – écrit-il –, j’ai été seulement le secrétaire de mes sensations » (Écartèlement). Et il ne s'agit pas d'un faux jugement mais d'un jugement insuffisant. Les grogneries littéraires de Cioran ont porté une certaine critique, globale et aimable, si bien qu'en réalité, toute sa férocité n'est qu'un simple exercice de style ; il refuse ainsi toute espèce de vraisemblance avec la passion de l'apatride roumain, il réduit tout son discours à une simple pratique ludique ; il insulte par conséquent le fustigateur de la condition humaine et il méprise le contenu de l'hérésie pour faire l'éloge de son expression propre. Banal. La littérature carnivore de Cioran est volontairement hérétique ; mais même si elle ne l'était pas, toute sa capacité subversive s'y trouve, c'est indéniable, elle fait son effet et parvient à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord car, comme l'écrit Cioran, « l'hérésie représente la seule possibilité de revigorer les consciences, […] en les secouant, elle les préserve de l'engourdissement où les plonge le conformisme » (35).

En tout cas, ce ne sera pas l'auteur qui nous enlèvera ce doute. Cioran juge délibérément avec cette ambivalence, avec cette ambiguïté. Il sait que c'est la seule façon de durer. Dans son essai sur Joseph de Maistre, il écrit quelque chose qu'il semble dire à propos de lui-même : « sans ses contradictions, sans les malentendus qu’il a, par instinct ou calcul, créés à son propre sujet, son cas serait liquidé depuis longtemps, sa carrière close, et il connaîtrait la malchance d'être compris, la pire qui puisse s'abattre sur un auteur » (36).

Qu'ils s'alarment...

C'est évident : face à une réalité aussi complexe que celle de l'écrivain Cioran, les propos de tous les Bernaldos de Quirós circulant dans ce vaste monde ne sont que des mesquineries pour feuilletons américains. Autre évidence : impliquer l'apatride tourmenté dans ce genre de questions politiciennes soulevées par exemple par un Le Pen relève de la plus solennelle des bêtises. Les racines de la philosophie de Cioran, cette philosophie tragique et anti-humaniste, qui semble tellement effrayer nos bons libéraux espagnols, véhicule une culture qui est européenne jusque dans la moëlle, depuis cinq mille ans au moins ! Et confondre cette philosophie plurimillénaire avec un politicien français de cette fin de siècle, peu porté par ailleurs sur les excès intellectuels, est une exagération un peu alarmante.

Mais c'est peut-être de cela qu'il s'agit : alarmer les gens. Non pas d'alarmer les gens parce que telle ou telle philosophie existe envers et contre la volonté des conformistes, mais d'alarmer les bonnes consciences, couleur de rose, parce qu'un Cioran, génial et cruel, récupère, illustre, diffuse et affirme la seule chose qui, aujourd'hui, peut conjurer le fantasme de l'Occident : la tragédie, l'anti-humanisme, l'éloge de la Chute, toutes sorties valables pour une civilisation qui, en effet – bien qu'elle ne veuille pas s'en rendre compte – est déjà tombée.

Qu'ils s'alarment. Peu importe. Plus personne n'écoute. Pendant ce temps, la pensée de Cioran, une pensée barbare, éloignée des chaires et des conférences mondaines, devenue paradoxalement dangereuse parce qu'elle est désormais commercialisable (et peut-être commercialisable aujourd'hui précisément parce qu'elle est barbare), mine convictions et bétonnages. Cette « herméneutique des larmes » (ainsi Cioran définit-il son style dans Des larmes et des saints) paraît s'emboîter à la perfection dans les angoisses contemporaines.

En 1934, dans une œuvre encore écrite en roumain, Pe culmile disperarii (« Sur les cimes du désespoir »), Cioran écrivait : « Est-ce que l'existence sera pour nous un exil et le néant une patrie ? ». Aujourd'hui, nous avons tous déserté l'existence ; aujourd'hui nous habitons tous le néant. Devons-nous nous étonner que l'angoisse de Cioran nous apparaisse comme sœur jumelle de notre propre angoisse ?

Les réactionnaires du XIXème siècle ont réagi contre le XVIIIème siècle en proposant un retour au XVIème siècle. Si aujourd'hui, en fin de modernité, il faut être réactionnaire (et soyons provocant : il n'est jamais mauvais d'être « réactionnaire », de réagir face aux phénomènes de déclin), seul peut l'être – et l'être dignement – le style de Cioran : sans propositions, sans alternatives. Le néant contre le vide ; l'angoisse doublée du râle face à la mort de toute illusion. C'est cela, finalement, la véritable dimension de Cioran : l'esthétique –puisqu'il n'y a plus d'éthique – menaçante d'une barbarie, en apparence fondée sur les Lumières, qui, seule, peut mettre un point final tragique à plus (ou beaucoup plus) de deux cents ans de civilisation à l'enseigne de l'Aufklärung.

José Javier ESPARZA

(1) Malgré son caractère superficiel fréquent, la lecture de ce supplément est à recommander. On y découvre tous les préjugés classiques de la droite libérale espagnole qui, aujourd'hui, affectée par la « vague Reagan », tente de remplir sa malle doctrinale de thèses réductionnistes et économicistes, propres à l'anti-pensée libérale. Antérieurement, ce même supplément avait consacré à la post-modernité, nouveau monstre à trois têtes, une série d'opinions vraiment délirantes.

(2) La persécution de Femando Savater parait s'être transformée en nouveau sport national. L'année passée et au cours d'un hommage rendu à Ché Guevara, Savater fut durement apostrophé et qualifié de « fasciste » par une partie du public présent, tout cela pour avoir dit que le Ché était « comme un bon Rambo ». Peu après, le politicien démocrate-chrétien et historien pro-américain Javier Tussell s'en prenait à l’auteur de La Tarea del héroe (« La Tâche du héros ») en l'accusant d'« irresponsabilité intellectuelle » à cause de ses déclarations critiques envers la fièvre monarchique espagnole. Aujourd'hui, Bemaldo de Quirós le rend en partie responsable du parrainage de Le Pen parce qu'« il copie Cioran » (?), Sans doute, la pensée de Savater est très critiquable mais, à notre avis, pas à cause de ces trois « crimes de pensée » qu'on lui impute à droite comme à gauche et qui constituent, justement, autant d'élans de lucidité chez ce philosophe qui suscite la polémique.

(3) F. Savater, « El indefendibile e indefenso Cioran », in Quimera, 4, febrero 1981.

(4) Syllogismes de l'amertume.

(5) Précis de décomposition. (6) op. cit.

(7) « Valéry face à ses idoles », texte repris dans le volume intitulé Exercices d'admiration : Essais et portraits (Gallimard).

(8) « L'enfer du corps », essai paru dans Le Monde, 3 février 1984.

(9) La chute dans le temps.

(10) Précis de décomposition.

(11) La chute dans le temps.

(12) Syllogismes de l'amertume. (13) ibid. (14) ibid. (15) ibid. (16) ibid. (17) ibid.

(18) Essai sur la pensée réactionnaire.

(19) Syllogismes de l'amertume.

(20) Essai sur la pensée réactionnaire.

(21) La chute dans le temps.

(22) Essai sur la pensée réactionnaire.

(23) La chute dans le temps.

(24) Syllogismes de l'amertume. (25) ibid. (26) ibid. (27) ibid.

(28) Essai sur la pensée réactionnaire. (29) ibid.

(30) Syllogismes de l'amertume. (31) op. cit. (32) ibid.

(33) Exercices d’admiration. (34) ibid. (35)ibid. (36)ibid.

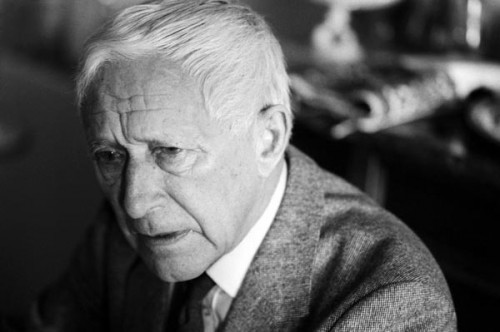

Cioran à Paris en 1949, au moment où venait de paraître son premier ouvrage en français, le Précis de décomposition. Cioran a appris le français grâce à un invalide de la Grande Guerre, virtuose de la langue basque et de la langue française, érotomane délicat qui arpentait les boulevards de Montparnasse. Cet homme l'a exhorté à relire !es auteurs du XVIIlème siècle, à imiter leur perfection. Dans un interview accordé au philosophe allemand Gerd Bergfleth, Cioran rend hommage à cet invalide du Pays Basque, ce puriste de la langue et de la grammaire (Emil M. Cioran, Ein Gespräch, geführt von Gerd Bergfleth, Rive Gauche/Konkursbuchverlag, Tübingen, 1985; Cioran a donné cette entrevue en langue allemande ; le texte original en est donc le texte allemand).

C’est un passionnant dossier de presse que propose André Derval. Toutes les grandes signatures ayant traité de Bagatelles à l’époque de sa sortie y sont réunies : de Brasillach à Gide en passant par Léon Daudet, Charles Plisnier, Lucien Rebatet ou Marcel Arland. Et d’autres qui ont sombré dans l’oubli aujourd’hui mais qui détenaient une autorité certaine à l’époque, tels André Billy ou Gabriel Brunet.

C’est un passionnant dossier de presse que propose André Derval. Toutes les grandes signatures ayant traité de Bagatelles à l’époque de sa sortie y sont réunies : de Brasillach à Gide en passant par Léon Daudet, Charles Plisnier, Lucien Rebatet ou Marcel Arland. Et d’autres qui ont sombré dans l’oubli aujourd’hui mais qui détenaient une autorité certaine à l’époque, tels André Billy ou Gabriel Brunet.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998 Faszination des Faschismus: Der Erlkönig

Faszination des Faschismus: Der Erlkönig

Ecco il Mostro. Sporco, indecente, nel pensare, nello scrivere e nel vivere. La lurida grandezza di Céline in tutto il suo splendore che poi coincide con la pienezza del suo squallore, ritratta in sette pose. Sette interviste nell’arco di un quindicennio sul viale del tramonto, dal dopoguerra alla sua morte, tornano in libreria sotto il titolo di Polemiche (Guanda, pagg. 120, euro 12,50).

Ecco il Mostro. Sporco, indecente, nel pensare, nello scrivere e nel vivere. La lurida grandezza di Céline in tutto il suo splendore che poi coincide con la pienezza del suo squallore, ritratta in sette pose. Sette interviste nell’arco di un quindicennio sul viale del tramonto, dal dopoguerra alla sua morte, tornano in libreria sotto il titolo di Polemiche (Guanda, pagg. 120, euro 12,50).

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta